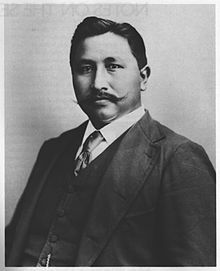

Francis La Flesche

Francis La Flesche (* 1857; † 1932) war Omaha und amerikanischer Ethnologe. Heute gilt La Flesche als erster indigener Ethnologe Nordamerikas.

Kindheit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Francis La Flesche wurde 1857 als Sohn von Tainne und Joseph La Flesche (auch Chief Iron Eye) auf der Reservation der Omaha geboren. Zu seinen Geschwistern zählen Susette "Bright Eyes" La Flesche Tibbles und Susan La Flesche Picotte.

Mit acht Jahren wurde Francis La Flesche auf die Missionsschule geschickt. Seine dortigen Erlebnisse verarbeitete er später in dem Buch „The Middle Five“[1]. Nachdem die Missionsschule 1869 wieder schließen musste, kehrte Francis La Flesche auf das Reservat der Omaha zurück. In dieser Zeit nahm Francis La Flesche auch an wichtigen gesellschaftlichen und religiösen Ereignissen der Umoⁿhoⁿ teil. So lernte er von Kindesbeinen an die Kultur der Omaha zu leben.

Berufsleben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Als junger Mann auf dem Reservat der Umoⁿhoⁿ assistierte Francis La Flesche dem Ethnologen George Dorsey bei seiner Feldforschung. Durch Dorsey lernte er die Möglichkeiten kennen, Geschichte, Kultur, Musik und Gegenstände zu dokumentieren und für spätere Generationen zu bewahren.

Francis La Flesche begleitete Bright Eyes und den Ponca Häuptling Standing Bear auf ihrer Vortragsreise an der Ostküste der Vereinigten Staaten und in Europa, die auf ein Grundsatzurteil folgte, das U.S. District Court Richter Elmer Dundy im Verfahren Standing Bear 1879 sprach. Es entschied, dass ein Indianer nach dem Gesetz genauso eine Person mit allen Rechten sei, wie alle anderen Bürger.

Nach dem Gerichtsverfahren zog Standing Bear gemeinsam mit Susette und Francis La Flesche durch den Osten der USA, um sich für die Durchsetzung der vom Gericht anerkannten Bürgerrechte für alle Native Americans einzusetzen. Während dieser Reise lernte Francis La Flesche den Senator von Iowa kennen, der ihm eine Anstellung als Beamter beim Bureau of Indian Affairs in Washington DC verschaffte. In Washington begann La Flesche nach einigen Jahren neben seiner Arbeit abends Jura zu studieren und erlangte 1891 seinen Bachelor und nur ein Jahr später seinen Masterabschluss als Jurist. In dieser Zeit lernte er auch Alice Fletcher, die ihn später adoptieren sollte.

Francis La Flesche begleitete Alice Fletcher bei ihrem Auftrag, den Allotment Act bei den Omaha durchzusetzen, als Schreiber, Übersetzer und Informant. Zur gleichen Zeit führten Alice Fletcher und Francis La Flesche gemeinsam wissenschaftliche Forschungen auf dem Reservat der Umoⁿhoⁿ durch. Nach ihrer Rückkehr nach Washington DC waren Fletcher und La Flesche in unterschiedlichen Funktionen im Office of Indian Affairs beschäftigt. Gemeinsam bearbeiteten sie ihr reichhaltiges Forschungsmaterial. Fletcher veröffentlichte erste Ergebnisse unter dem Titel „A study of Omaha Indian Music“ und würdigte dabei La Flesches Rolle auf der Titelseite.[2] 1910 veröffentlichten sie schließlich gemeinsam ihre gesamten Forschungsergebnisse im 27. Jahresbericht des Bureau of Ethnology unter dem Titel „The Omaha Tribe“.[3] Es ist das bis heute umfangreichste und vollständigste Werk über die Kultur der Omaha.

La Flesche untersuchte in einer bedeutenden Oral History und Rettungsethnologie auch die Musik und Rituale der Osagen, engen Verwandten der Omaha. Diese Arbeit unternahm er als Mitarbeiter des Bureau of American Ethnology und der Smithsonian Institution von 1910 bis 1929. Er dokumentierte Text und Musik der Rituale schriftlich und mit Originalaufnahmen.

Als Sammler für Museen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Während seiner Forschung mit Alice Fletcher auf der Reservation der Omaha, brachte Francis La Flesche mehrere rituell bedeutsame Objekte in das Peabody Museum.[4] Diese wurden teilweise 1989 an die Omaha zurückgegeben.[5]

1894 beauftragte ihn das Königliche Museum für Völkerkunde in Berlin (heute Ethnologisches Museum) eine Sammlung seiner eigenen Kultur, die der Omaha, anzulegen und nach Berlin zu senden. 1898 erreichte die Sammlung von ca. 60 Objekten gemeinsam mit einem handkolorierten Katalog über die Bedeutung und Funktion der Objekte, das Berliner Museum. Heute gilt die Sammlung als eine der ältesten Selbstrepräsentationen des indigenen Nordamerikas in einem europäischen Museum und ermöglicht einen einmaligen Einblick in die Perspektive eines indigenen Ethnologen des 19. Jahrhunderts.[6]

2022 war die Sammlung in Berlin der historische Ausgangspunkt für ein gemeinsames Forschungs- und Ausstellungsprojekt zwischen Kuratoren des Ethnologischen Museums in Berlin und Lehrenden und Studierenden des Nebraska Indian Community College auf der Reservation der Omaha. Die Ausstellung „Gegen den Strom. Die Omaha, Francis La Flesche und seine Sammlung“ ist von 2022 bis 2024 im Humboldt Forum in Berlin zu sehen.[7]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Francis La Flesche

- Archiv der La Flesche Familie bei der Nebraska State Historical Society

- Register to the Papers of Alice Cunningham Fletcher and Francis La Flesche, National Anthropological Archives, Smithsonian Institution

Anmerkungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Time Life Books (Hg.): The Wild West, Time Life Books, 1993. S. 318.

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ The Project Gutenberg eBook of The Middle Five, by Francis LaFlesche. Abgerufen am 9. Mai 2024.

- ↑ Alice C. Fletcher, Francis La Flesche, John Comfort Fillmore: A study of Omaha Indian music. Bison book ed Auflage. University of Nebraska Press, Lincoln 1994, ISBN 978-0-8032-6887-6.

- ↑ Alice Cunningham Fletcher, Francis La Flesche: The Omaha Tribe. U of Nebraska Press, 1992, ISBN 978-0-8032-6876-0 (google.to [abgerufen am 9. Mai 2024]).

- ↑ Robin Ridington: Blessing for a long time: the sacred pole of the Omaha tribe. University of Nebraska press, Lincoln 1997, ISBN 978-0-8032-3925-8.

- ↑ Return of the Sacred Pole. Abgerufen am 9. Mai 2024 (deutsch).

- ↑ Ilja Labischinski, Elisabeth Seyerl, Wynema Morris: Gegen den Strom: die Omaha, Francis La Flesche und seine Sammlung. Hrsg.: Ilja Labischinski, Stiftung Humboldt Forum. Deutscher Kunstverlag, Berlin/München 2023, ISBN 978-3-422-99075-3.

- ↑ Gegen den Strom | Ausstellung im Humboldt Forum. Abgerufen am 9. Mai 2024.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | La Flesche, Francis |

| ALTERNATIVNAMEN | La Fleche, Francis |

| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Ethnologe |

| GEBURTSDATUM | 1857 |

| STERBEDATUM | 1932 |